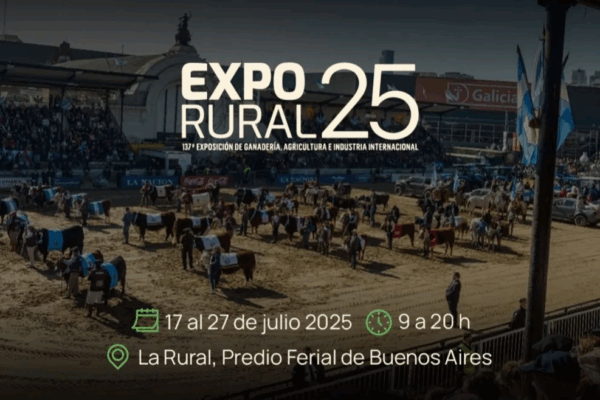

Hoy comienza la Expo Rural 2025

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 43 segundosEste jueves se pone en marcha la 137° muestra de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. El predio de Palermo recibirá a más de 2000 ejemplares, celebraciones históricas y un espacio tecnológico que cobra protagonismo. Con un acto inaugural encabezado por autoridades nacionales, provinciales y referentes del sector agropecuario, este jueves a las 9 se realizará el tradicional corte de cintas que marcará el inicio de una nueva edición de la Exposición Rural en Palermo. Será en el acceso principal del predio, que lleva el nombre del expresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Dr. Luciano Miguens. La edición 137° de la muestra se extenderá hasta el domingo 27 de julio, con una propuesta renovada que combina tradición, innovación y una fuerte apuesta por el encuentro entre el campo y la ciudad. Habrá más de 400 stands comerciales, 2200 animales —un 10% más que en 2024— y múltiples espacios para el disfrute familiar: food trucks, cocina en vivo, desfiles y actividades didácticas para los más chicos. En la pista central, donde hace un siglo comenzó una travesía histórica, se rendirá homenaje a los caballos criollos Gato y Mancha, a 100 años de su partida hacia Estados Unidos. La actividad se enmarca en una serie de propuestas conmemorativas, que incluyen también el Encuentro Interreligioso, con representantes de distintas confesiones y un homenaje especial al papa Francisco. Entre los animales que se exhibirán, se destacan ejemplares de razas como Speckle Park, Devon, Gypsy Vanner, Holando Argentino y Merino. Cabe destacar, que la raza Holando Argentino vuelve tras una ausencia de cinco años. Este año, habrá juras de clasificación, un remate, capacitación a productores y difusión de la lechería para el público; además de mostrar todos sus avances genéticos. Tras una ausencia de cinco años en la pista central, habrá juras de clasificación, un remate, capacitación a productores y difusión de la lechería para el público En total, se presentarán 24 razas bovinas, 21 equinas, 15 ovinas, 6 porcinas y 3 caprinas, en lo que constituye uno de los mayores encuentros ganaderos del país. La muestra también albergará la segunda edición del Salón Agtech, que reunirá a startups y empresas vinculadas a la innovación en el agro. Se presentarán desarrollos en áreas como foodtech, climatech y animaltech, en un espacio que refleja la creciente integración de tecnología en la producción agropecuaria. Otra de las actividades destacadas será el 33° Congreso de Aviación Agrícola del Mercosur, que se realizará el 21 y 22 de julio bajo el lema “El campo y la ciudad unidos desde el aire”. Participarán referentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia, con un programa que abordará desde aplicaciones aéreas hasta combate de incendios y políticas públicas. Durante la exposición también se llevarán a cabo 34 remates, muchos de ellos en la recientemente renovada Sala de Ventas, que ahora cuenta con mayor capacidad y accesibilidad. “Son ya 137 años haciendo algo, y hoy nos desafiamos de nuevo para hacerlo mejor”, expresó el presidente de La Rural S.A., Alejandro Elsztain. Por su parte, el titular de la SRA, Nicolás Pino, afirmó: “En este contexto global complejo, el campo argentino puede y quiere mostrar todo su potencial. Solo pedimos las condiciones para producir más y mejor”. Agenda inicial y valores de ingreso a la Expo El valor de las entradas varía según el canal de compra. En boleterías del predio, el ticket general cuesta $15.000 y permite el ingreso por un solo día. El pago puede realizarse en efectivo, con tarjeta de crédito o débito. Quienes opten por la compra online acceden a un precio reducido de $12.000, aunque deben considerar el recargo por servicio de la ticketera. También se ofrece un pack familiar de cuatro entradas por $36.000, válido para un mismo día. Los socios de la SRA cuentan con beneficios exclusivos: pueden adquirir la entrada individual a $7.500, o bien optar por packs de cinco o diez tickets, a $37.500 y $75.000 respectivamente. Los menores de 8 años ingresan sin cargo, siempre acompañados por un adulto. Jueves 17 de julio 9:00 hs. Acto de apertura (con oración de San Francisco de Asís) CONCURSO DE NOVILLOS (CLASIFICACION Y VENTAS SVB) Pista Central 8:00 a 14:00 hs. Exhibición de Conejos Carpa Aire Libre 10:00 a 12:00 hs. Charla Educativa- características raza Romney (Asoc. Romney Marsh) Pabellón Ocre Pista Interior 15:00 hs. FANFARRIA GRANADEROS Plazoleta Bicentenario 17:00 hs. Banda Armada Plazoleta Bicentenario Viernes18 de julio 9:00 a 12:00 hs. Concurso de Silla: Individuales Sección Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad Pista Central (I y II) 10:00 hs. Sección – Nuevas Olimpiadas Especiales AAAEPAD Pista Central (IV) 12:00 a 14:00 hs. Concurso silla: Agrupaciones-Sección Conjuntos Representativos de las FFAA y FFSS Pista Central 14:00 a 15:00 hs. Escuadra Azul Pista Central 15.30 a 17.30 hs. Concurso de Silla – Sección Petisos Pista Central (I) 15.30 hs. Jura Pintado Arg. Pista Central (II) 16.00 hs. Jura Hackney Pista Central (II) 16.00 hs. Taller de Carnes maduradas Por Pitu Alfieri y Miguel Errandonea Playón de Lápices – Cocina Show 17.00 hs. Jura Gipsy Vanner Pista Central (II) 15.30 a 17 hs. Jura Peruano de Paso Pista Central (III y IV) 19.00 hs. Encuentro de Escuadras de Amazonas Pista Central 10:00 y 14:00 hs. Juzgamiento Conejos Carpa Aire Libre 17:00 hs. Banda RA1 Plazoleta Bicentenario Sábado 19 de julio 9:00 hs. Escuela Jurado Angus Pista Central II 9:30 hs. Jura Petiso Argentino / Welsh / Welsh Mountain Pony Pista Central I 9:00 a 12:00 hs. Silla Argentino y Ad. Salto suelto en manga y Jura morfológica Pista Central IV 10:00 hs. Jura Remonta Argentino Pista Central III 11:30 hs. Jura Paint Pista Central III 12:00 hs. Jura Appaloosa Pista Central III 13:00 a 16:00hs. Jura Árabe Pista Central I-II 14:00 a 16:00 hs. Cuarto de Milla (Campeonato) Pista Central III 13:00 a 16:00 hs. Percherón / Percherón Postier Pista Central IV 15:00 hs Fanfarria Granaderos Plazoleta Bicentenario 16:00 hs ¿Cómo cocinar el mejor cordero de tu vida? Por Pitu Alfieri y…