Algodón: Por qué Arandú es una buena alternativa para la sequía y la resistencia.

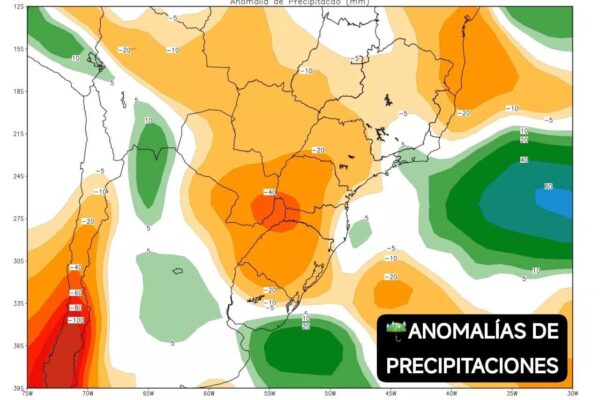

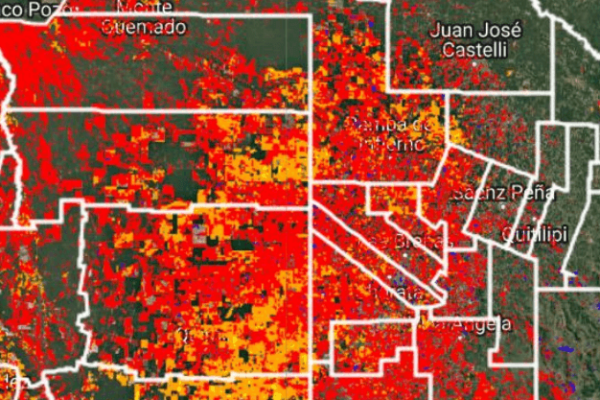

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 27 segundosEn un contexto desafiante para el algodón y otros cultivos debido a la sequía extrema, el sector agropecuario sigue apostando a la innovación. En la reciente Expo Agro, el equipo del INTA Sáenz Peña presentó avances en genética del algodón y anticipó el lanzamiento de una nueva variedad que promete mejorar la estabilidad del cultivo en condiciones adversas. En Agroperfiles Radio, conversamos con el genetista Mauricio Tcach acompañado de Alex Montenegro, especialista en fibras, sobre esta novedad en semillas de algodón, que será presentada próximamente en sociedad, como parte de una jornada a campo que se realizará entre el INTA, el Grupo Agroperfiles, la Fiesta Nacional del Algodón y el gobierno de la provincia del Chaco a través del Ministerio de la Producción, según confirmó el titular de la cartera, Oscar Pablo Dudik. El objetivo del desarrollo de este tipo de cultivares es permitir a la Argentina disponer de líneas de algodón con distintos grados de resistencia a herbicidas–señalaron– estableciéndose un sistema de selección de origen nacional, que pueda dar respuesta al área algodonera y su medio ambiente. Aseguran que “es diferente al de otras zonas de cultivo en el mundo, con otro tipo de problemáticas de malezas”. En este punto, se debe destacar la colaboración para este proyecto de empresas nacionales como Gensus, productores y el Grupo Agroperfiles, resaltando que esta investigación, no sólo apunta a la parte agronómica, sino que también genera un camino para futuras investigaciones encaradas desde el punto de vista del mejoramiento genético del algodón en la Argentina, vinculando al INTA, con el sector empresario y productores, indicaron los especialistas. Se estima que para el 2025 se inscribirá la variedad y se realizarán los primeros lotes a escala comercial LA VARIEDAD QUE RECOGE LA SABIDURÍA DEL PRODUCTOR. Arandú es el nombre de la nueva variedad de algodón que el INTA presentará en la Fiesta Nacional del Algodón. “Arandú significa ‘sabiduría’ en guaraní y refleja la experiencia de los productores”, explicó Tcach. “Muchos nos comentaban qué características buscaban: resistencia al glifosato, hojas que compitan con malezas, ramas más largas, entre otras. Todo eso lo integramos en esta variedad”. Además, Arandú es la primera variedad en Argentina con resistencia a imidazolinonas. “Esto nos pone a la vanguardia en mejoramiento genético”, destacó Tcach. ADAPTACIÓN A LA SEQUÍA: LA CLAVE DE ARANDÚ. Uno de los aspectos más sobresalientes de esta variedad es su capacidad de adaptación a la sequía. “Atravesamos una de las sequías más extremas registradas en décadas. En enero, febrero y hasta el pasado jueves 20 de marzo no hubo lluvias, algo que tiene una probabilidad de ocurrencia del 1%. A pesar de esto, Arandú se ha mantenido entera cuando otras variedades colapsaron”, explicó a Agroperfiles el genetista. Esta variedad presenta dos picos de floración, lo que permite que la planta ajuste su producción según las condiciones climáticas. “Si las condiciones no son óptimas en la primera floración, la planta genera una segunda sin comprometer su desarrollo”, detalló. UNA ALTERNATIVA PARA LOS DESAFÍOS CLIMÁTICOS. El déficit hídrico es una preocupación creciente en el sector agropecuario. “Los medios nacionales ya están hablando de que algo extraño sucede con el clima. La sequía prolongada es un problema que llegó para quedarse, y necesitamos estrategias para adaptarnos”, señaló Alex Montenegro. “La producción agrícola siempre ha sido una industria a cielo abierto, expuesta a los riesgos climáticos. Por eso, contar con variedades más resilientes es fundamental. Así como en la historia bíblica de José en Egipto se almacenaron alimentos en tiempos de abundancia para enfrentar la escasez, hoy debemos prepararnos para enfrentar estos cambios con tecnología e innovación”, reflexionó. EL FUTURO DEL ALGODÓN Y LA GENÉTICA. Arandú no será la única novedad en el sector. “Estamos trabajando en un proyecto para incorporar resistencia a nuevos herbicidas y mejorar aún más la estabilidad del cultivo”, adelantó Tcach. La presentación oficial de esta variedad se realizará en el marco de una jornada que se realizará en Saenz Peña en mayo próximo. “Sabemos que la situación es difícil, pero la mejor manera de enfrentarla es seguir innovando. Arandú es el resultado de años de trabajo y del aporte de los productores. Estoy seguro de que será una variedad que sorprenderá y marcará un antes y un después en el cultivo del algodón”, concluyeron Tcach y Montenegro.