La apicultura en el Chaco: un sector en crecimiento con desafíos por delante.

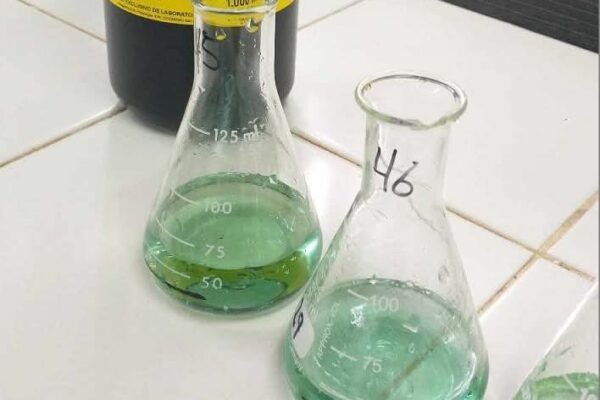

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 46 segundosCon la llegada del otoño y el inicio de abril, la miel cobra un papel fundamental en la alimentación y en la economía de muchos productores. Para conocer más sobre la situación actual del sector apícola en la provincia, dialogamos con Daniel Codutti, asesor técnico de la Cooperativa de Productores Apícolas del Chaco (COPAP), quien nos brindó un panorama detallado sobre la actividad en esta época del año, los desafíos que enfrentan los apicultores y un evento clave que se realizará próximamente en Resistencia. EL ESTADO ACTUAL DE LA APICULTURA EN EL CHACO. Según Codutti, las recientes lluvias han sido un alivio para la región, que acumuló entre 70 y 80 milímetros de agua. “Esperemos que continúe, hace falta que el monte y toda la zona entren con más humedad al invierno”, comentó. En cuanto a las labores de esta época, explicó que los productores deben preparar las colmenas para la invernada, lo que implica realizar monitoreos sanitarios, tratamientos contra la varroa y controlar las reservas de alimento. “Es fundamental que la colmena pase bien el invierno con una buena reina, sanidad y alimentación adecuadas”, afirmó. Comparando la campaña actual con la anterior, destacó una notable mejora en la producción. “El año pasado no cosechamos prácticamente nada, así que en comparación esta ha sido una súper producción. Sin embargo, las altas temperaturas y la sequía de enero y febrero afectaron la floración, lo que redujo los kilos finales de la cosecha”. PREOCUPACIÓN POR LA FALTA DE RESERVAS. Codutti advirtió sobre un problema derivado de la falta de floración en febrero y marzo. “Durante un mes y medio, las colmenas vivieron de las reservas que tenían para el invierno. Ahora, con las lluvias, esperamos que florezcan algunas plantas rastreras y que las colmenas puedan recuperar reservas. De lo contrario, los productores deberán suplementar con azúcar para evitar pérdidas”, explicó. Si las colmenas no logran mantener sus reservas, podrían enfrentarse a la mortalidad de abejas o a una menor población de obreras, lo que impactaría directamente en la producción de miel en la próxima temporada. EXPO APÍCOLA DEL HUMEDAL: UN EVENTO CLAVE PARA EL SECTOR. El próximo 26 de abril se llevará a cabo en Resistencia la Primera Expo Apícola del Humedal, un evento organizado en conjunto con el Ministerio de Producción, el INTA, el INI y otras instituciones. “Queremos visibilizar la apicultura en los humedales del Chaco, donde se producen mieles convencionales y orgánicas con un trabajo articulado entre cooperativas, productores y organismos técnicos”, detalló Codutti. Uno de los atractivos del evento será el concurso de mieles del NEA y del Humedal, donde se elegirán las dos mejores mieles de la región. También habrá proveedores de insumos, criadores de reinas, venta de material apícola y charlas técnicas sobre sanidad y nutrición de colmenas. “Además, se abordará un tema clave como el fraude alimentario en el mercado de la miel”, agregó. EL FRAUDE DE LA MIEL: UN PROBLEMA GLOBAL. Uno de los puntos que más preocupa a los apicultores es la proliferación de mieles artificiales en el mercado. “Hoy en día, en algunos países se está fabricando miel en fábricas en lugar de que sea producida por las abejas. Esto genera un fraude alimentario que afecta tanto a los consumidores como a los productores”, explicó Codutti. Si bien el Código Alimentario Argentino establece que solo puede etiquetarse como “miel” el producto generado por abejas, en otros países se están comercializando productos sintéticos como si fueran miel genuina. “Esto no solo engaña a los consumidores, sino que también afecta la rentabilidad de los apicultores, ya que estas mieles artificiales se venden a precios mucho más bajos”, advirtió. El técnico también mencionó que en la Expo Apícola estará presente el presidente de la Cámara Argentina de Fraccionadores de Miel, quien abordará las acciones que se están tomando a nivel nacional para combatir este problema. LA APICULTURA Y LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN. Más allá de la producción de miel, Codutti recordó el rol clave de las abejas en la polinización de cultivos. “Si las abejas desaparecieran, perderíamos muchos de los alimentos que consumimos a diario. Por eso, es fundamental protegerlas y fomentar su producción”, enfatizó. Por último, destacó la necesidad de concientizar a las nuevas generaciones sobre la importancia del consumo de miel natural y de la apicultura como actividad sostenible. “Debemos educar a los niños para que sean los consumidores de miel del futuro y evitar que caigan en el consumo de productos artificiales. La información y la educación son clave para preservar este sector”, concluyó. La Expo Apícola del Humedal será una gran oportunidad para aprender más sobre esta actividad, fortalecer la producción y dar a conocer los desafíos que enfrenta el sector. La invitación está abierta a todos aquellos interesados en conocer más sobre el fascinante mundo de las abejas y la producción de miel. Fuente: AgroPerfiles